早晨八点,当贵阳这座山城还笼罩在薄雾中,贵州省疾控中心的实验室已经亮起了灯光。梁文琴轻轻推开实验室的门,熟练地穿上实验服,俯身在实验室开始了一天的工作。

"梁博士,您又这么早?"保安透过门缝问道。

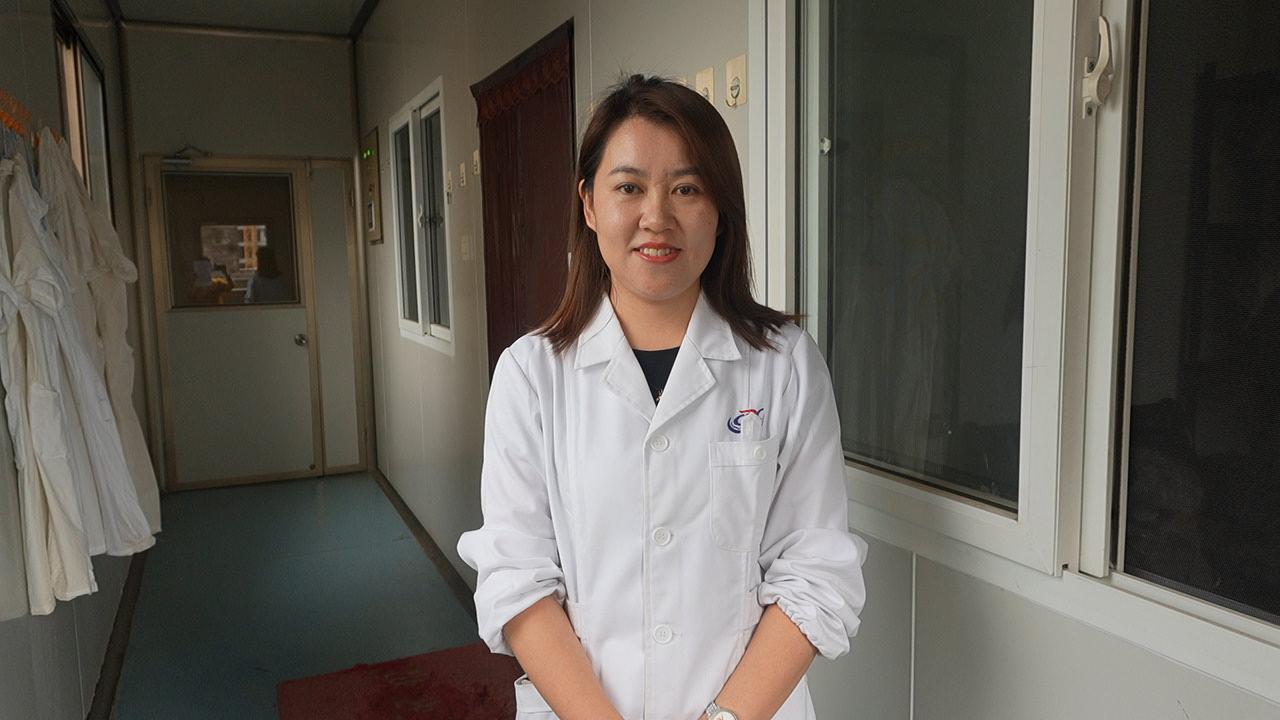

"虫子可不等人啊。"梁文琴头也不抬地回应,声音里带着笑意。梁文琴轻推开门,实验服袖口蹭过贴满蚊种标签的标本柜,培养箱里的蚊卵在恒温环境中微微蠕动,映出她俯身观察蚊子的剪影。这是她作为“病媒博士”的第十年,那些在常人眼中避之不及的蚊虫,在她镜头下却是解码健康危机的密钥。

医德医风:在虫鸣与质疑中播撒健康火种

2018年黔西南山区的午后,梁文琴蹲在村民李大爷家的积水瓦罐旁,镊子夹着孑孓递到对方眼前:“您看这小虫子,一周后就变成能传病的花蚊子。”李大爷挥挥手:“城里姑娘真闲,跑山里抓蚊子玩。”

这样的误解曾是她下乡时的常态。但她总带着便携显微镜和蚊种图谱,在村卫生室的院坝里支起科普台。有次她发现一位老人用废旧轮胎蓄水,当即蹲在泥地里用放大镜演示:“您看这水里的小条,就是蚊子幼虫。”三天后再去,老人不仅戳破了轮胎,还挨家挨户劝邻居清理积水。

“疾控人的医德,不在诊室里,而在翻盆倒罐的琐碎里。”梁文琴常对同事说。2022年贵州局部暴发恙虫病疫情时,她的团队背着监测设备连夜进山,在灌木丛中采集螨类标本。“有村民问我们是不是来抓虫子卖钱的,”她笑着回忆,“但当我们把显微镜搬到村小学,让孩子们看到螨类在屏幕上爬动时,连最固执的老人都开始主动清理屋边杂草。”

在疾控系统的医德医风整顿教育中,梁文琴以亲身经历分享:“2016年在遵义某社区,一位大妈指着标本箱说‘有这功夫不如去抓小偷’,我蹲下来用放大镜让她看清孑孓头部的口器,告诉她‘这小东西比小偷更会偷健康’。后来这位大妈成了社区防蚊宣传员。”这种润物无声的坚持,印证了疾控工作“预防为先”的担当,正如她所说:“我们的医德,藏在让每个百姓理解‘病媒’二字的执着里。”

回望初心:从空房间到省级监测网络

2014年秋天,28岁的梁文琴站在六楼一间空房间中央,看着墙角那台锈迹斑斑的老式显微镜,第一次在工作中红了眼眶。这是她受命组建贵州省首个病媒生物抗药性实验室时的场景——除了一台老式显微镜和几张旧桌椅,什么都没有。"最困难的时候,实验室只有我和一盒蚊卵。"梁文琴笑着说。

“导师劝我去高校教书,说当时疾控中心的病媒生物研究基础太薄弱了”她摩挲着如今摆满实验设备的操作台,“但我总想起读博时在山区见到的患病儿童,正因为没人做,才更要有人站出来。”没有经费,她就用自己的课题经费买养虫笼;没有技术员,她白天做实验,晚上整理数据,蚊卵在玻璃杯里孵化,幼虫在塑料盆里饲养。

炒股股票配资平台,配资官网app,股票配资平台十大排名提示:文章来自网络,不代表本站观点。